复旦大学团队研发史上最快闪存器件,编程速度达400皮秒

时间:2025-04-27 17:55

小编:星品数码网

近年来,随着信息技术的飞速发展,闪存技术也在不断演进。复旦大学的一个研究团队近期宣布,他们成功研发出历史上速度最快的闪存器件,其编程速度可达到惊人的400皮秒。这一突破不仅显著提高了存储设备的效率,更为未来数据存储和处理技术的发展开辟了新的可能。

这一成果的实现得益于科研人员针对二维材料的独特性质的深入研究。与传统的硅基闪存器件相比,这种新型闪存器件在编程速度和数据保持性方面表现出色。复旦大学的研究团队通过探索二维材料增强的热载流子注入机制,极大地提高了电子的注入效率。

在传统硅基闪存器件中,编程过程包含了电子通过栅介质势垒的复杂过程。具体当栅极施加高电压时,源端的电子在电场的作用下加速,产生所谓的“热”电子。这些高能电子在向漏端移动的过程中,会希望越过栅介质的能量势垒,压力骤然增加。但由于传统硅材料的性质,使得这一过程常常受到声子散射等因素的影响,整体效率低下。

研究团队针对这一问题,提出以石墨烯为基础的材料来制造新型闪存器件。石墨烯独特的线性色散结构使得其载流子的有效质量接近于零,因此在相同电场条件下更容易加速。石墨烯中电子和空穴的迁移率极高,散射几率大大降低,这使得电子可以在更短的距离内获取更高的能量。

更为巧妙的是,研究者们通过调整器件设计使沟道从源端到漏端划分为高电阻区和低电阻区。沟道的厚度减小到纳米尺度时,整体电阻会急剧上升,但低电阻区的上升幅度小于高电阻区。一旦沟道厚度达到2纳米,漏端附近的电场强度会远远超过传统硅基器件,这种强电场能够极大地加速载流子,大幅提升注入效率。

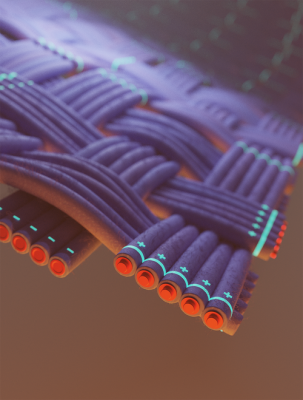

基于这一核心理念,研究团队设计了以石墨烯和二硒化钨(WSe2)为基础的两种闪存器件。两种器件均采用了“三明治结构”,包括源漏电极、沟道层、存储堆叠结构、金属栅极和硅衬底。实验表明,这种结构下的闪存器件,能够利用优化的电场快速加速载流子,因此在短时间内就能将信息高效地注入到存储层中。

在实际的制备过程中,研究团队采用机械剥离技术从高质量的二硒化钨和石墨烯晶体上获取单层或少层的薄片,并通过干法转移技术将其转移至预制好的硅/二氧化硅衬底上。随后,他们在上层沉积了氧化铝和二氧化铪薄膜,形成双介质层,提升了电荷存储能力。经过一系列严格的工艺优化,团队成功实现了高质量金属电极的制备,进一步保证了器件的高效运行。

研究的最终成果是,石墨烯版闪存器件在通道长度为0.2微米时,编程速度成功达到了400皮秒,这一速度突破了以往闪存器件1纳秒的速度瓶颈。至此,复旦大学的团队为闪存技术的进步注入了新的活力,尤其是在未来快速数据读取与写入需求日益增长的背景下。

该项目由复旦大学集成芯片与系统全国重点实验室及芯片与系统前沿技术研究院的周鹏教授及刘春森博士共同领导。周教授在新材料、新器件和新工艺的研究领域具有深厚的专业积累,而刘春森则是该领域的后起之秀,二人共同推动了这一突破性进展。

随着这一技术的成熟,未来我们有望目睹闪存存储的巨大进步,不仅在便携电子设备、数据中心的应用将变得更为广泛,同时对于云计算、大数据处理等领域亦将产生深远影响。复旦大学的这一研究成果,不仅是科学技术的一次成功尝试,更为未来的物联网、人工智能和智能制造等产业的发展奠定了重要的基础。预计该领域的不断探索将推动数据存储技术迈入新的时代。