西安电子科技大学:人工智能领域创新人才培养新模式成效显著

时间:2025-07-10 05:15

小编:星品数码网

近年来,人工智能的快速发展推动了各行业的转型升级,西安电子科技大学(以下简称“西电”)充分认识到这一趋势,在科技创新与人才培养方面持续加大投入,构建出一套独特的人工智能人才培养新模式。在各个领域的探索中,西电不仅取得了显著的科研成果,也为学生成长提供了良好的实践。

在多项前沿技术的应用中,西电不断拓展人工智能的边界。作为全球首个国产雷达遥感大模型,“秦岭·西电遥感脑”在数字化治理、生态保护和乡村振兴等领域发挥了重要作用。而“水声语义通信验证系统”的成功研发,首次实现了公里级水声信道的视频传输,突破了传统水下通信的局限。这些技术的创新,就源于西电对人工智能领域的长期投入和探索。

自1980年代起,西电便致力于人工智能交叉学科的建设。2017年学校成立了人工智能学院,2024年更获批智能科学与技术一级交叉学科博士点,这些都标志着西电在这一领域的深耕与蓬勃发展。通过整合电子信息的学科优势,西电人工智能学院以“智能+电子信息”为特色,构建了一种“交叉融合、分类培养、开放创新”的高水平人才培养模式。

为更好地适应时代的发展,西电人工智能学院在课程设计方面进行了多方面的创新。学院不仅注重人工智能的基础理论研究,同时加强与工程实践的结合,从而做到理论与应用相辅相成。在教学过程中,学院强化学生在人工智能数理基础、计算机科学及电子信息等领域的专业知识,以确保学员能够在多元化的职业环境中脱颖而出。

侯彪教授在学院的指导下,学生不仅参与科研项目,同时也在职业能力上获得了强有力的支持。学院通过自研AI助教系统,利用智能互动和问答处理算法,为学生提供了个性化的学业规划与学习资源。这种创新的教学管理方式,使得学生在学习过程中能够深刻感受到人工智能技术的变革力量,极大提升了学习的效率与效果。

西电人工智能学院还积极响应国家与国防的重大需求,致力于在航天工程、生态监测、教育数字化等重要领域开展研究。2022年,侯彪团队与其他单位联合开发的“秦岭·西电遥感脑”便是该学院不断追求技术突破的一个缩影。该技术已经成功应用于生态保护及自然资源监测等方面,为相关领域的决策提供了强有力的数据支持。

在2024年,董伟生教授团队推出的“工业智能视觉识别大模型”同样展示了西电在人工智能领域的实力。依托于三十亿级参数的视觉基础大模型,该技术在多种工业场景中实现了快速适配,平均缩短了AI部署周期40%以上,为全国100多个工业应用场景的实际应用提供了技术保障。

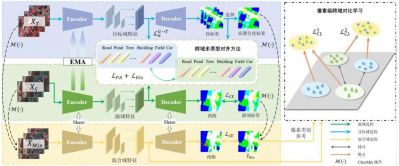

而在电磁信号处理领域,张向荣教授团队开发的“西智探微”模型,则通过创新的单/跨模态学习机制,解决了众多工程领域中的复杂技术问题,并在全国电磁大数据赛事中斩获多项奖项。这些科研成果不仅推动了行业的发展,也为学生提供了实战锻炼的机会,让他们在真实的科研项目中培养了解决实际问题的能力。

为了进一步促进学生在创新能力、团队合作及知识应用等方面的提升,西电人工智能学院与多家人工智能公司开展了“人工智能高层次人才培养专项”的建设,联合共建一系列产业与教育融合的课程和实践体系。学院还通过举办“智能星·灿星计划”及人工智能自动驾驶小车大赛等项目,为学生提供了展示自己能力的舞台。

这种创新的培养模式不仅促进了学生的专业成长,也为社会输送了大量具备实践能力的高素质人才。未来,西电人工智能学院将继续聚焦于无人集群、自主机器人、类脑计算及智能芯片等前沿领域,致力于构建更高水平的人才培养体系,以推动人工智能技术的发展和应用。

在科技迅猛发展的时代背景下,西电通过不断创新和优化自身的培养模式,既回应了社会对高质量人才的迫切需求,也为中国的科技进步及应用提供了强有力的支撑。西安电子科技大学正在以实际行动,将人工智能的“梦”化为现实,助力科技新时代的蓬勃发展。