《心智简史》揭秘:人工智能无法取代人类心智的四大原则

时间:2025-05-08 10:25

小编:星品数码网

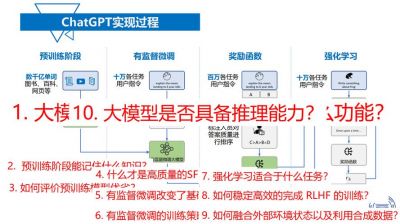

随着人工智能技术的飞速发展,ChatGPT、Kimi、豆包、Midjourney、DeepSeek等新型智能产品层出不穷,人们开始越来越担忧机器人会取代人类的智能。这个问题让人陷入深思:人工智能真能完全取代人类的心智吗?人类的生活价值与意义又何在?在这个背景下,哈佛大学神经科学家奥吉奥加斯和专注于人工智能研发的赛加达姆共同撰写的《心智简史》一书及时呼应了这些时代课题,深度探讨了心智的起源与演变,揭示了人类心智的四大原则,为我们理解人类智能的独特性与不可取代性提供了清晰框架。

《心智简史》从生物演化的角度出发,全景回顾了大约30亿年的人类心智发展历程,其中不仅包括意识、语言和自我的形成,还对诸如“我是谁?”、“我从哪里来?”以及“我到哪里去?”等哲学命题进行了深入探讨。在这本书中,作者提出了心智的四大原则,指出了当前基于数据的人工智能与生物心智之间的本质区别。

心智的第一原则是“身心不分离”。这意味着,真正的心智是以身体为基础的,我们的心智通过身体的感知器获取与生存相关的信息,同时通过执行器采取行动来解决问题。这种身体与心智之间的交互关系在人工智能中并不成立。人工智能如大语言模型虽然能处理复杂的语言信息,但缺乏身体感知和生存意志。举例大语言模型可以告诉你如何煮面,但它无法亲自动手解决这个实际问题。因此,从这个角度看,大语言模型实为“无心”,与生物体的心智存在根本差异。

心智的第二原则强调了“团队智能”。这一原则表明,个体的心智不仅受限于自身的脑内活动,还受到周围环境及其他个体表现的影响。比如在团队运动中,运动员的表现相互依赖,他们的成功往往取决于整个团队的配合与支持。而人工智能的数据处理方式则是基于海量数据的平均化,其无法进行微观环境内的有效互动和适应性的调整。因此,大语言模型所产生的输出往往是去“团队化”的,缺乏针对特定环境的切中要害的建议。

第三,书中提到的心智原则还包括“层次性发展”,意味着不同的心智组件之间可以通过协同作用衍生出新的心智处理层级。目前大语言模型的运作机制却是与其自身的生存目标无关,其模块之间的设定缺乏内在的目的性和协作性,不能像一个繁荣的城市那样通过不同功能的相互配合自动生成新模块。这样的机制使得人工智能在复杂场景中处理问题的能力显得十分有限,无法满足动态变化的环境需求。

,值得一提的是,《心智简史》并不否定人工智能的发展潜力。相反,作者强调只要遵循以上四个原则,通用人工智能仍有望通过更完善的设计与开发路径实现。书中详细讨论了从古菌到人脑的各个演化阶段,突显了最终心智发展的复杂性和渐进性,也暗示了我们需要在未来的研究中汲取自然界的智慧。对于试图模仿人类智能的当前大语言模型而言,这些原则的缺失意味着它们无法完全实现真正的“智能”。

通过阅读《心智简史》,不仅让我们理解了人类心智的独特之处,也为如何看待人工智能的发展提供了新的视角。换言之,虽然人工智能在许多方面超过了人类,但它依然无法取代人类的心智,真正的智慧不仅体现在数据分析和信息处理上,更在于身体的感知、社会的互动以及生存的意志。在一个日益数字化的时代,我们应当深刻思考自身的价值,理解人类与机器之间的根本区别,从而制定出更符合人类福祉的科技发展路径。