中国科学技术大学团队突破大气湍流,实现1.36公里外高分辨成像技术

时间:2025-08-04 21:15

小编:星品数码网

近日,中国科学技术大学的研究团队在高分辨率成像技术领域取得了重大突破。该团队与美国麻省理工学院、中国科学院西安光学精密机械研究所等单位的科研人员携手合作,成功实现了对1.36公里外目标的毫米级成像分辨率。这一成果的诞生,标志着在大气干扰环境中进行高精度成像技术的研究迎来了新的曙光。

这一研究成果以“Active Optical Intensity Interferometry”为题,于2023年5月11日发表在国际著名学术期刊《物理评论快报》中,并被选为编辑推荐论文(Editors' Suggestion),受到美国物理学会(APS)旗下网站Physics的广泛关注。

传统成像技术中,由于受限于单个孔径的衍射极限,导致其在远距离成像时面临着分辨率不足的问题。为了解决这一问题,研究人员们探索了多种合成孔径成像技术。2019年,“事件视界望远镜”(EHT)通过建立地球规模的合成孔径,在射电波段成功获取了 M87 星系中心黑洞的首幅图像,而这一卓越成就为其荣获了2020年基础物理学突破奖。现有的基于振幅干涉的合成孔径技术受到大气湍流造成的相位不稳定性影响,难以直接应用于光学波段的成像。

早在20世纪50年代,英国科学家Hanbury Brown和Twiss(HBT)提出了强度干涉成像技术,并在1956年成功测量了天狼星的直径。与传统的振幅干涉技术相比,利用热光二阶干涉性质的强度干涉技术对大气湍流和望远镜的光学缺陷更加不敏感,因而在光学长基线的合成孔径成像中展现出了独特的优势。目前的强度干涉技术主要局限于恒星成像等被动成像应用,尚未广泛应用于非自发光目标的高分辨率成像。

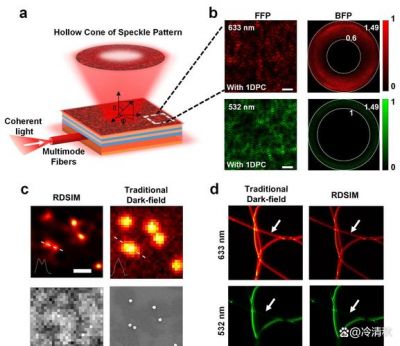

为了解决这一技术瓶颈,中国科学技术大学的研究团队创新性地提出了主动光学强度干涉技术。这种技术通过利用大气湍流的自然调制,将多个相位独立的激光束进行巧妙合成,以实现远距离的伪热光照明。在城市环境中进行的1.36公里远距离实验中,研究团队利用8个独立的激光发射器构建了一个发射阵列。相邻发射器之间的间距为0.15米,这一距离大于大气湍流的典型外尺度(通常为0.02至0.05米),从而确保了每束激光在经过大气传播后具有独立和随机的相位变化。

接收系统则由两台可移动的望远镜构成,具有0.07至0.87米的干涉基线,结合高灵敏度的单光子探测器,能够测量目标反射光场的强度关联信息。研究团队还开发了开发了一种鲁棒的图像重建算法,以处理复杂的成像场景和大气干扰。

这一研究不仅在理论上推动了大气用于高分辨率成像的可能性,也在应用层面为远距离、高精度的遥感成像以及日益增多的空间碎片监测等场景开辟了新的前景。国际学术界对这一成果给予了高度评价,审稿人指出该论文在解决“远距离大气高分辨率成像问题上取得了重大进展,展现了极大的理论和实际应用价值”。

这一成果的成功,不仅为相关领域的研究提供了新的理论基础,也预示着未来高分辨率成像技术在科学研究、国防安全和环境监测等众多领域的广泛应用,将为人们带来更清晰、更准确的视野。

中国科学技术大学团队在大气成像领域的突破,标志着科学技术进步的又一次里程碑,同时也为推动光学成像技术的发展提供了新的契机。期待其后续研究能继续为科学技术的创新与应用带来更多惊喜!