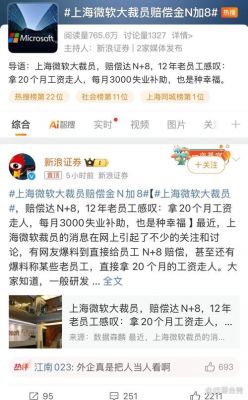

上海微软爆料裁员潮引发关注,员工补偿标准释疑

时间:2025-07-27 14:35

小编:星品数码网

近期,随着社交媒体上的一些爆料,上海微软的裁员消息引起了广泛的关注。不少网友在社交上发布信息,指出微软正在进行大规模裁员,这对于处于快速变化之中的科技行业而言,再次引发了关于企业管理和员工权益的热烈讨论。

在这一背景下,员工的补偿标准成为焦点。在中国,按照相关法律规定,企业在裁员时需给予员工相应的经济补偿,通常为N、N+1或2N的标准。“N”代表员工在公司工作的年限。例如,如果一名员工在微软工作了3年,依据不同的赔偿标准,其可能获得3个月、4个月或6个月工资的赔偿。这一规定旨在保护员工的基本权益,但在实际操作过程中,很多员工对于补偿的理解和期望出现分歧。

在四月中旬,有消息透露微软加强了员工绩效管理的力度,特别是对于那些业绩未达标的员工,裁员的可能性显著上升。这并不是孤立的事件,近年来,许多科技公司纷纷收紧了对员工的管理,裁员政策正逐渐与员工的工作表现挂钩。在注重企业效能和经济利益的今天,曾经强调“员工至上”的管理理念似乎正在成为过去,取而代之的是基于绩效的冷酷现实。

这一变化引发了员工的不安和焦虑。在这样的环境下,员工对于自己的工作表现、部门的业绩以及公司的未来均充满担忧。同时,员工们也开始关注自己的权益保护以及裁员补偿的公平性。特别是在高压的工作氛围和普遍的经济不确定性之下,能够保持稳定的工作已然不易,而企业的裁员决定更是像压在员工心头的一块巨石。

微软作为全球最大的科技公司之一,其决策不仅影响着内部员工的职业生涯,也引发了外界的高度关注。在上海这样的科技之都,微软的裁员计划可能会引起连锁反应,使得其他企业也开始审视自己的员工管理和裁员策略。对此,行业分析师指出,科技行业的裁员潮与宏观经济形势密不可分,全球经济增速减缓,再加上市场对效率和创新的高要求,使得不少科技公司不得不做出艰难的选择。

虽然公众对于员工的补偿标准表示关注,但在实际情况下,员工们对于补偿的争议主要集中在具体数额的公正性上。补偿标准是否合理、公平,可能还需要依据员工在公司的表现、公司整体经济状况等多因素综合考量。虽然法律规定为N、N+1或2N的补偿机制提供了基础保障,但在具体实施中,部门主管的裁量权、公司绩效评估标准以及裁员理由的透明性,都会直接影响到员工能获得多大的赔偿。

为了避免因裁员引发的法律纠纷以及社会舆论的压力,企业在制定裁员方案时应该更加严谨、透明,以维护公司声誉以及员工的基本权利。在越来越强调绩效和效率的商业生态背景下,企业之间的竞争也不再仅仅限于市场份额的争夺,如何妥善处理裁员事件平衡公司利益与员工权益,也是企业管理层面临的重要挑战。

上海微软裁员潮的消息不仅反映了企业管理思维的变化,也引发了公众对科技行业未来发展的广泛讨论。面对日益复杂的市场环境,企业想要在保持盈利的同时维护员工的归属感与安全感,必须不断创新管理模式,提升与员工的沟通,逐步形成更加人性化的企业文化。未来,在这个既充满机遇又颇具挑战的行业中,只有那些能够灵活应对变化、尊重员工价值的企业,才能在竞争中立于不败之地。