中国科学家首次在猪胚胎中成功培育含人类细胞的心脏,开启器官移植新希望

时间:2025-07-11 09:50

小编:星品数码网

在全球器官短缺问题愈发严峻的背景下,中国科学家们取得了一项极具开创性的成果。根据《自然》杂志的报道,中国科学院广州生物医药与健康研究院的研究团队首次在猪胚胎中成功培育出含有人类细胞的心脏。这一成果在国际干细胞研究学会年会上备受关注,为器官移植领域带来了新的希望。

研究背景与意义

随着人口老龄化加速以及各类器官衰竭疾病的增多,全球对器官移植的需求不断上升。符合移植条件的供体器官数量却远远无法满足需求,严重影响了大量患者的生命安全。科学界一直在探索利用干细胞技术及器官生成技术,来开发替代性生物材料或器官。这一研究正是基于这一背景展开的,旨在通过人-动物嵌合体技术来解决这一全球性难题。

研究方法与过程

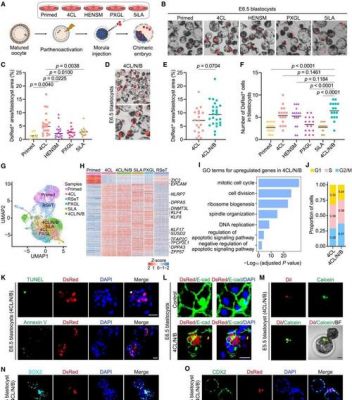

研究团队利用现代基因编辑技术,对猪胚胎中的两个与心脏发育密切相关的基因进行了精确敲除。随后,在桑椹胚时期,即胚胎处于由少量不断分裂的细胞形成的结构阶段,研究人员将经过基因增强处理的人类干细胞注入到胚胎中。这些特制的人类干细胞在猪体内的存活率显著提高,确保其在动物体内可以稳定发展。

在成功移植后,科学家们采用荧光标记技术对猪体内的心脏进行了细致观察,确认了人类细胞的确存在于心脏组织内。但令人关注的是,研究团队尚未披露人类细胞在心脏中的具体占比。之前的研究也显示,该团队在猪胚胎中培育的人类肾脏组织中,人类细胞占比曾达到40%-60%,为后续的研究奠定了基础。

未来的挑战与阻碍

尽管这一成果令人振奋,但研究人员仍面临诸多挑战。美国斯坦福大学的专家明确指出,未来的研究需要进一步验证心脏细胞是否完全由人类来源,这对于避免物种间细胞污染至关重要。日本东京科学研究所的学者也提出,目前荧光标记的人类细胞仅局限于心脏的某些区域,其与猪细胞的整合程度不清晰,有待深入探索。

为了使这种新型器官能够在临床上得到应用,必须保证心脏的构建是完全以人类细胞为基础。这不仅能降低因器官被异物排斥而导致的免疫反应,还能提高整体移植的成功率。因此,对于器官内细胞的分析,以及与宿主细胞的互动研究,将成为未来的重点方向。

研究结果的潜在影响

现阶段,该研究尚未经过同行评审,但其在异种器官移植领域中的可能性让科学家们充满期待。猪因其器官在大小、形态与人类器官高度相似,故被视为理想的供体来源。如果这种基于人-动物嵌合体技术的创新能够进一步成熟并得到验证,未来的器官短缺问题或将得到切实的解决。

新的生物工程技术可能会重塑器官移植的整个行业,极大地增强这些器官的可用性和健康质量,而不再依赖于捐献者。这项技术还可能在治疗其他器官功能障碍方面取得进展,如糖尿病、肝病等领域,进一步推动再生医学的发展。

展望未来

科技的进步总是伴随着伦理和法律的讨论,尤其是在涉及动物与人类细胞的嵌合体时,更应谨慎对待。研究者们需要在追求科学发展的同时,充分考虑相关伦理问题,确保研究的全面合规以及公众的知情权。

中国科学家在器官研究领域的突破为解决全球器官短缺提供了全新的视角和思路,未来随着技术的不断进步和细化,不久的将来,我们能够在临床上见证这些创新成果转化为真实应用,而各种危及生命的病症有望迎来新的治疗方案。科学的探索之路虽然漫长,但令人振奋的是,每一步的进展都为许多患者点燃了希望的火花。